August Stich, Würzburg

Typhus abdominalis

„Typhus-Mary“ in einer Zeitschrift 1909 © wikipedia.org, Mallon-Mary 01

Der Begriff Typhus wird im allgemeinen Sprachgebrauch mitunter missverständlich und medizinisch nicht korrekt gebraucht. Oft wird Typhus fälschlicherweise verallgemeinernd mit Durchfallerkrankungen gleichgesetzt. Im strengen Sinne ist Typhus abdominalis eine systemische Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Salmonella enterica Serovar Typhi verursacht wird. Im Englischen werden mit dem Wort typhus allerdings Erkrankungen bezeichnet, die durch Rickettsien hervorgerufen werden, wie beispielsweise der African tick typhus durch Rickettsia africae oder der Louse-borne typhus, das klassische Fleckfieber, durch R. prowazeki. Im Angelsächsischen heißt die Erkrankung, die wir im deutschen Sprachraum als „Typhus“ bezeichnen, typhoid fever, also „Typhus-ähnliches Fieber“ oder typhoides Fieber.

Klinisches Bild

Typhus gehört in die Gruppe der enterischen Fieber und ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit, gekennzeichnet durch anhaltendes hohes Fieber, abdominale Beschwerden und eine Vielzahl weiterer Symptome mit potentiell lebensbedrohlichen Komplikationen. Trotz erheblicher Fortschritte von Medizin und Hygiene bleibt Typhus in vielen Teilen der Welt ein bedeutendes Gesundheitsproblem. Nach Schätzungen der WHO erkranken jährlich etwa 10 Millionen Menschen, mehr als 100.000 sterben. Die höchste Erkrankungshäufigkeit findet sich auf dem indischen Subkontinent, und hier vor allem bei Kleinkindern. Armut, Urbanisation und Klimawandel führen zu einem Anstieg der Fälle, deren Behandlung durch das zunehmende Auftreten antimikrobieller Resistenzen erschwert wird. Auch in Deutschland, wo jährlich zwischen 50 und 80 Fälle, fast ausschließlich reiseassoziiert, gemeldet werden, stellt Typhus Ärztinnen und Ärzte immer wieder vor Probleme.

Erreger

Der Erreger des Typhus ist das gramnegative, begeißelte, fakultativ anaerobe Bakterium Salmonella enterica Serovar Typhi, das ausschließlich beim Menschen vorkommt, während die enge Verwandte, S. enterica Serovar Typhimurium, eine klassische zoonotische Erkrankung verursacht. Die Infektionsdosis wird mit ca. 105 Erregern angegeben. Diese Zahl kann deutlich geringer ausfallen, wenn die Säurebarriere des Magens reduziert ist, beispielsweise durch eine antazische Therapie.

Übertragungsweg

Die Übertragung erfolgt fäkal-oral durch kontaminierte Lebensmittel oder Wasser. Infektionsquelle sind asymptomatische Dauerausscheider. In Regionen mit unzureichenden sanitären Bedingungen und mangelhafter Trinkwasserhygiene ist das Risiko einer Übertragung besonders hoch.

Nach oraler Aufnahme durchdringen die Salmonellen die Darmwand, vermehren sich in den Peyerschen Plaques des Dünndarmes, gelangen in den Blutkreislauf und breiten sich systemisch im Körper aus. Die klinische Symptomatik beginnt je nach Infektionsdosis nach einer Inkubationszeit von 7 bis 14 Tagen, die aber in Einzelfällen bis zu 60 Tage dauern kann.

Abb. 1 Roseolen auf der Bauchhaut eines Patienten mit Typhus abdominalis

Klinisches Bild

Im

klassischen Verlauf durchläuft der Typhus mehrere Stadien. Die

Erkrankung beginnt als Stadium

incrementi mit unspezifischen

Symptomen wie langsam ansteigendem Fieber, Kopfschmerzen,

Abgeschlagenheit und Bauchschmerzen. Typisch ist eine initiale

Obstipation. Typhus ist also nicht primär eine Durchfallerkrankung,

wie oft fälschlicherweise geglaubt wird.

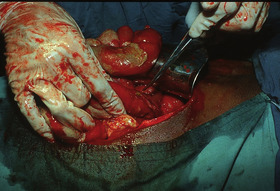

Die Erkrankung geht im weiteren Verlauf in eine Continua von hohem Fieber über, dem Stadium fastigii. Dabei können sich spezifischere Symptome wie ein roséfarbener Hautausschlag (Roseolen/Abb. 1), Hepatosplenomegalie und eine relative Bradykardie entwickeln. Typisch sind abdominelle Schmerzen besonders im rechten Unterbauch, verursacht durch eine Schwellung der Darmwände mit entzündlicher Reaktion der Peyerschen Plaques im Bereich des terminalen Ileums. Unbehandelt kann Typhus jetzt zu schweren Komplikationen wie Darmperforation (Abb. 2), intestinalen Blutungen oder neurologischen Manifestationen führen. Viele Patienten wirken durch eine begleitende Enzephalitis wie benebelt, was der Erkrankung den Namen gegeben hat, der sich vom griechischen typhos = Nebel herleitet.

Abb. 2 Darmperforation bei Typhus

Das letzte Stadium wird als Stadium decrementi bezeichnet. Typischerweise treten jetzt Durchfälle auf, die wegen ihrer grünen Farbe als Erbsbrei-Diarrhoe bezeichnet werden (Abb. 3). Auch trotz adäquater antibiotischer Therapie kommt es nur allmählich zum Fieberabfall.

Typhus kann einen heftigen Krankheitsverlauf verursachen, der eine lange Rekonvaleszenz nach sich zieht. Manche Patienten klagen nach dem Überstehen der akuten Krankheitsphase über Haarausfall und anhaltende Schwäche. Auch eine hämatogene Aussaat der Bakterien mit konsekutiven Spondylitiden, Osteomyelitiden, Milzabszessen oder Meningitiden wird beobachtet. Kommt es zur Persistenz der Salmonellen, z.B. in der Gallenblase, können noch Jahre später erneute Rückfälle der Erkrankung vorkommen. Diese Patienten können dauerhaft Salmonellen im Stuhl ausscheiden (Definition des Dauerausscheidertums: >3 Monate Erregernachweis nach Therapieende) und sind die Quelle weiterer Infektionen.

Diagnostik

Abb. 3 Klassische Erbsbrei-Diarrhoe bei Typhus

Die Vermutung der Diagnose Typhus abdominalis stützt sich auf die klinischen Symptome und wird durch den Nachweis von Salmonella Typhi bestätigt. In der frühen Krankheitsphase ist die Blutkultur entscheidend, die im Verdachtsfall frühzeitig, möglichst vor dem Beginn einer antibiotischen Therapie abgenommen werden sollte. Erst im weiteren Krankheitsverlauf erscheint der Erreger auch im Stuhl. Serologische Tests können unterstützend eingesetzt werden, haben jedoch gerade in der frühen Krankheitsphase auch bei Anwendung moderner Verfahren nur eine geringere Spezifität und Sensitivität. Der früher praktizierte Widal-Test ist heute weitgehend verlassen. Molekulare Methoden wie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Fällen mit niedriger Erregerlast oder nach bereits begonnener Antibiotikatherapie.

Da der positive Befund eines direkten Erregernachweises Zeit braucht, sind so genannte „Zubringerbefunde“ hilfreich. Typischerweise haben Typhus-Patienten eine eher niedrige Gesamt-Leukozytenzahl mit absoluter Eosinopenie. Steigen im weiteren Verlauf die Leukozytenzahlen über Normalwerte an, deutet dies auf die Entwicklung von Komplikationen wie einer Darmperforation hin. Neben den klassischen Entzündungsmarkern wie dem CRP sind regelhaft auch die Transaminasen und die LDH deutlich erhöht, die Thrombozytenzahl häufig erniedrigt.

Therapie

Die Behandlung des Typhus erfolgt primär mit Antibiotika. Früher wurden Chloramphenicol, Ampicillin und Trimethoprim-Sulfomethoxazol eingesetzt. Heute kommen Fluorchinolone wie Ciprofloxacin oder Cephalosporine der dritten Generation wie Ceftriaxon zum Einsatz. Wichtig ist das Anlegen eines Resistogrammes, um beim Vorliegen antimikrobieller, meist plasmidgebundener Resistenzen gegebenenfalls nachsteuern zu können. Azithromycin, Carbapeneme (z.B. Meropenem) oder Tigecyclin bieten sich bei resistenten Stämmen an. Die antibiotische Therapie sollte genügend lange und ausreichend hoch dosiert erfolgen, um Rückfälle oder die Entwicklung eines Dauerausscheidertums zu verhindern.

Wichtig sind zusätzlich supportive Maßnahmen wie ausreichende Flüssigkeitssubstitution und Antipyrese sowie bei schweren Verläufen der Einsatz von Steroiden (Dexamethason).

Die Unterbringung von Patienten sollte im Einzelzimmer unter Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften erfolgen. Verdacht, Diagnose und Tod sind nach den Paragraphen 6 und 8 des Infektionsschutzgesetzes meldepflichtig.

Historische Perspektive

Historisch gesehen war Typhus eine der bedeutendsten Seuchen der Menschheit, in Europa insbesondere zu Beginn der Neuzeit (Epidemie in Neapel) und im 19. Jahrhundert. Auch in Deutschland kam es damals wiederholt zum epidemischen Auftreten von Typhus, besonders in Bergbaugebieten und bei Soldaten. Rudolf Virchow bemerkte angesichts einer Typhuswelle im damaligen Schlesien: „Gegen Krankheit und Seuche kann nur der Umsturz helfen, der zu Freiheit und Wohlstand führt“ und machte an diesem Beispiel den Zusammenhang zwischen Krankheit und den sozioökonomischen Rahmenbedingungen von Menschen deutlich, was ihm den Ruf als „Erster Public Health Experte Deutschlands“ einbrachte. Das Auftreten von Typhus ist ein Indikator von Armut, schlechten hygienischen Verhältnissen und ungenügendem Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung.

Prävention

Präventive Maßnahmen in endemischen Regionen umfassen die Verbesserung der sanitären Versorgung, den Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Förderung von Hygienemaßnahmen.

Es stehen zwei unterschiedliche Impfstoffe zur Verfügung, die insbesondere für Reisende in Endemiegebiete empfohlen werden: ein parenteral applizierbarer Totimpfstoff aus dem Vi-Kapselpolysaccharid des Erregers und ein oraler Lebendimpfstoff aus attenuierten Bakterien. Beide erreichen nur eine mäßige Protektion (67-80%) von vergleichsweise kurzer Dauer, bei Kindern unter zwei Jahren sind sie entweder nicht zugelassen (Lebendimpfstoff) oder weitgehend wirkungslos (Totimpfstoff). Forschung an einer Erweiterung des Impfstoffspektrums, z.B. in Form moderner Konjugatimpfstoffe, ist aktuell in Gang.

Epidemiologie

Typhus ist weltweit verbreitet mit einer höheren Inzidenz in Regionen mit niedrigen Hygienestandards, insbesondere in Teilen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Derzeit findet zwei ungünstige Entwicklungen parallel statt: Zum einen die Ausbreitung multiresistenter Stämme seit den 1980er Jahren, zum anderen ein Shift hin zu einer Zunahme von Fällen mit Salmonella enterica Serovar Paratyphi A, wogegen die bekannten Impfstoffe unwirksam sind.

Fazit

Typhus ist eine ernsthafte Infektionskrankheit von globaler Bedeutung. Die Kontrolle der Erkrankung erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der die richtige medizinische Behandlung, Maßnahmen der öffentliche Gesundheitsversorgung und kontinuierliche zielgerichtete Forschung umfasst. Die Verbesserung der Lebensbedingungen, der Zugang zu sauberem Wasser, effektive Surveillance-Systeme und eine allgemeine Stärkung des Gesundheitssektors sind entscheidende Faktoren zur Reduktion der weltweiten Krankheitslast.

Trawinski, H., & Wendt, S. (2020). „Typhus abdominalis und Paratyphus.“ Zeitschrift für Gastroenterologie, 58(02), 160-170.

Robert Koch-Institut (2023). „Zur Situation bei wichtigen Infektionskrankheiten: Importierte Infektionskrankheiten 2022.“ Epidemiologisches Bulletin, 46/2023.

Spektrum.de (2022). „Resistenzen: Multiresistenter Typhus verbreitet sich weltweit.“

Wain J. et al. Typhoid fever. Lancet 2015; 385: 1136-45

WHO: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/typhoid. Abfrage 13.02.2025

Diese Seite weiter empfehlen

Diese Seite weiter empfehlen